呼吸器科

呼吸器の病気について

空気と一緒に吸い込んだウイルスが鼻の粘膜(ねんまく)で増えて炎症(えんしょう)をおこすと、くしゃみ、はなみず、はなづまり がおきます。さらに、のどの粘膜に炎症を起こすと、のどの痛み、声がれ、せき、たん がおきます。これらがいわゆる「かぜ症候群(かぜしょうこうぐん)」とよばれる病気です。

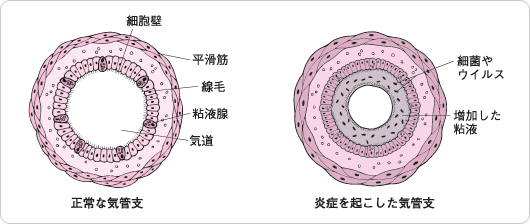

さらに、その奥の気管支に炎症が及ぶと、せき、たん がおきます。これが「気管支炎(きかんしえん)」とよばれる病気です。

さらに、酸素を取り込み二酸化炭素を排出する肺胞の内腔が分泌物で満たされてしまうと、息切れがおきます。

これが「肺炎(はいえん)」と呼ばれる病気です。

気管支炎の起こるしくみ

主な呼吸器の病気

【気管支喘息】

気管支でアレルギー反応がおきて、気管支の筋肉を収縮させ、気管支の粘膜がむくみ、たんの量が増えます。その結果、気管支がせまくなり、空気が通りにくくなり呼吸が苦しくなります。この状態を喘息(ぜんそく) 発作といいます。夜中から朝方にかけておきやすいのが特徴です。

喘息の治療は、

1)原因となるアレルギー抗原を遠ざける

2)アレルギー反応を抑えるステロイド薬を吸入することにより行います。

治療の目標は、発作が起きないようにするだけでなく、肺機能を正常に戻して、普通の生活が送れるようにすることです。

【COPD(慢性閉塞性肺疾患)】

タバコによって、

1)肺の組織が破壊される肺気腫と、

2)たんが多くなる慢性気管支炎

の両者を合わせてCOPDといいます。

年を重ねるに伴って少し体を動かしだけで息切れするようになり、風邪をひくと呼吸不全となり命を落とすこともあります。

治療の第一は禁煙です。その上で、気管支を拡げる吸入薬を処方します。

外出・散歩などを行い、無理のない範囲で体に刺激を与えること(肺リハビリテーション)も大切です。

【間質性(かんしつせい)肺炎】

肺組織に線維成分が多くなるため、肺がふくらみにくくなると共に、酸素の取り込みが障害される病気です。

症状は、「体を動かした時の息切れ」と「せき」です。いろいろな病気を含んでおり、原因もいろいろです。

肺の組織を取って調べ、効くと思われる薬を選んで治療をします。

【肺癌】

大きなしこりになるまで症状が現れないので、診断と治療がおくれてしまうことが問題です。

治療は、可能なものは外科的に取り除きますが、薬物治療や放射線治療が中心となります。

タバコが大きな原因です。喫煙暦が 20 年を超える方は、胸部のレントゲン写真撮影とたんの検査を毎年受けておくべきです。

禁煙して数年たてば肺癌の危険が低下してきますので、できる限りはやく禁煙すべきです。

【肺結核症】

結核菌によって起こる感染症です。

定期健康診断で発見されることが多いです。かぜ症状が8週間以上続く場合は、胸部のレントゲン写真を撮影することを勧めます。

【肺非定型抗酸菌症】

結核菌以外の抗酸菌による感染症です。

結核菌と違って人から人への感染はほとんどおきません。

最近やや増加しています。進行性の場合は、肺結核に準じた治療を行いますが、薬が効きにくいため、長期の治療を必要とすることがあります。

喘息(ぜんそく)について

●なぜ、喘息(ぜんそく)になるの?

ぜんそく発症の原因は不明です。小児では、親のアレルギー体質が遺伝したり、生活環境などにより発症すると考えられています。成人では、アレルギー体質に加えて、大気汚染や喫煙、過労、ストレスなどにより発症すると考えられています。

●喘息(ぜんそく)ってどんな症状?

喉から肺の中への空気の通り道がアレルギー性の炎症によってはれて狭くなり、ゼーゼー、ヒューヒューしたり、咳・たんが出て息がしづらいなどの症状がおきます。これらの症状は夜中から朝方にかけておきやすいのが特徴です。これらの症状を繰り返すことで、気道がさらに敏感になり、様々な種類の刺激やわずかな量の刺激でも症状が起こるようになります。

●喘息(ぜんそく)を正しく理解しましょう

発作がおさまっても、気道の炎症は続いています。そこで治ったと勘違いせず、ピークフロー値の測定、ぜんそく日記をつけることが大切です。その上で医療機関を受診して呼吸機能の測定や気道過敏性テストなどで、ぜんそくの状態を評価してもらいましょう。

喘息(ぜんそく)を良くするには

●症状がない時の治療が大切

発作と発作の間にも、気道の炎症は続いています。発作のときの治療は、一時的に気道を広げて息をしやすくする、いわば応急処置です。これだけでは気道の炎症は抑えられないので、症状は何度でも繰り返され、次第に重くなってゆきます。

大切なことは、発作がない時にも、ぜんそくの原因となる気道の炎症を抑える治療を継続することです。 気道のアレルギー性の炎症をきちんと抑え続けることが、ぜんそくを良くする近道です。

| 発作がない時(発作の予防) ・気道の炎症を抑えるためのお薬を毎日吸入または内服する。 ・寝具、ぬいぐるみやカーペットを定期的に洗濯したり掃除機をかけてダニをへらす、タバコの煙をすわない、犬やネコなどペットを避ける。 |

| 発作がある時(発作の軽減) ・気管支を広げる薬を指示された量、指示された間隔で吸入または内服する。 ・改善しない時は、すみやかに病院を受診する |

タバコと病気と禁煙

●タバコの依存

タバコが止めにくいのは、たばこに依存性があるためです。

●禁煙のメリット

今さらやめても遅すぎると思われていますか。

禁煙すれば、その日から肺がんや心筋梗塞で死亡する危険率が確実に低下していきます。

●健康には害がないというへ理屈

喫煙している人は、たばこが健康に害を与えると思いたくないので、たばこと健康障害との因果関係を認めようとはしません。 しかし、肺がん患者の 7 割は、喫煙しなければ肺がんにならなかった患者さんなのです。

また「喫煙していても長生きしている人がいるじゃないか」と反論する方もいらっしゃいます。

長生きされた喫煙者に隠れて、喫煙のために亡くなられた多くの方々がおられるのです。

亡くなられた方々は真実を話すことができません・・・

当院では禁煙相談も行っております。禁煙をお考えの方はご相談下さい。